Biologia La Classificazione degli Esseri ViventiINTRODUZIONEGli animali, le piante, gli esseri viventi sono miliardi e in certo senso sono tutti differenti gli uni dagli altri; è facile però rendersi conto che gruppi di essi possono avere in comune affinità o somiglianze che permettono di considerarli assieme. Per rendere più facili gli studi di zoologia e di botanica sono state proposte fin dall'antichità classificazioni degli esseri viventi. All'interno di ogni scienza naturale fu addirittura creata una specializzazione, la sistematica, che serve appunto per classificare le diverse forme di vita. Col passare del tempo i metodi di classificazione non soddisfano più le esigenze della ricerca, sono superati dalle nuove conoscenze. Ancor oggi, per esempio, il concetto di specie è fondamentale per le scienze naturali, ma, con la comparsa delle teorie evoluzionistiche, la specie non può più essere considerata un concetto immutabile, come si riteneva ai tempi dei Greci. Il filosofo greco Aristotele, vissuto nel IV secolo a.C., aveva sistemato tutte le forme viventi conosciute ai suoi tempi in circa mezzo milione di specie: oggi sono note oltre 1.200.000 specie ed ogni anno se ne aggiungono alcune migliaia di nuove in base a classificazioni più accurate o differenti. Uno dei primi problemi per chi affronta la classificazione è la distinzione, un tempo ritenuta fondamentale, tra animali e vegetali, compresi in due regni detti appunto regno animale e regno vegetale. Negli ultimi anni questa suddivisione ha perso importanza scientifica perché inadatta a spiegare compiutamente le caratteristiche di esseri viventi come quelli unicellulari. Sembra più adatta a comprendere le differenze dei viventi, una classificazione proposta recentemente (1969), che ha suddiviso gli organismi viventi in cinque regni: monera (che comprende individui unicellulari senza nucleo), protisti (che comprende individui unicellulari con nucleo), funghi, piante e animali. Oggi, sulla base delle teorie evolutive, si ammette che una sistematica debba essere costruita filogeneticamente: le specie vengono considerate in base alla «storia» della loro evoluzione, cioè secondo linee evolutive. Una linea evolutiva si definisce philum (dal greco phylon = «stirpe», «famiglia») e si stabilisce tenendo conto delle più probabili derivazioni e soprattutto del livello di organizzazione raggiunto. All'interno del philum si distinguono poi le classi, gli ordini, le famiglie, i generi fino a raggiungere la specie. Naturalmente vi possono essere altri punti di vista per proporre una classificazione; può essere comodo raggruppare gli organismi viventi per le particolari caratteristiche morfologiche o fisiologiche o a seconda dell'ambiente frequentato (si parlerà così di animali e piante terrestri o subaerei, acquatici, ipogei, ecc.) o ancora in base alle abitudini alimentari (si parlerà allora di pascolatori, predatori, insettivori, carnivori, ecc.). Un altro carattere che permette di compilare classificazioni è la dimensione degli organismi viventi: si può così parlare di microflora o microfauna (piante e animali dell'ordine di 1 millimetro), di macroflora ed anche di megafauna. Gli studiosi di ecologia si servono di un sistema di classificazione che tiene conto del tipo di piante presenti in un'associazione, dell'ampiezza dell'area abitata da una specie, della prevalenza di una o dell'altra specie e dei numerosi modi in cui si associano e vivono assieme le diverse specie.

ANTICHI SISTEMI DI CLASSIFICAZIONEFin dall'antichità gli uomini hanno classificato animali e piante raggruppandoli secondo le loro affinità. Ma le classificazioni variano con il mutare delle idee e delle conoscenze che si hanno del mondo naturale. Aristotele, filosofo greco del IV secolo a.C. distingueva gli animali senza sangue da quelli col sangue. Tra i primi metteva molluschi, malacostraci, entoma, ostracodermi. Tra i secondi quadrupedi vivipari, uccelli, quadrupedi ovipari, pesci. Plinio, naturalista del I secolo d.C. distingueva gli animali in terrestri acquatica e volatili. Linneo, naturalista del XVIII secolo, nell'opera Systema naturae del 1758, divise gli animali in 6 classi: mammiferi, uccelli, anfibi, pesci, insetti, vermi. Le teorie evoluzioniste ebbero notevole importanza nel determinare la storia delle specie animali e nel proporre una classificazione in grado di tenere conto della loro origine comune.GLI HANUNOOSulle pendici scoscese del monte Yagaw, nell'isola di Mindoro (Filippine Meridionali), si trova il piccolo villaggio di Parina: sono poche case distribuite su due file e collegate le une alle altre da verande. Vi abita un gruppo di Hanunòo, che a differenza degli abitanti delle pianure cristianizzati da tempo, hanno conservato quasi senza alterazioni il tradizionale sistema di vita e le antiche credenze. Sono essenzialmente contadini; nelle radure della foresta tropicale che si estendono fino ai limiti del villaggio ci sono campi di riso, grano, patate dolci, alberi da frutta come banani e cocchi. Nel villaggio insieme con cani e scimmie vivono gli animali domestici: qualche capra, maiali, polli, mucche. Si tratta di un'economia di sussistenza fondata soprattutto sull'agricoltura, ma dove pesca e caccia hanno una certa importanza, come ricordano antiche usanze ancora vive; quando nasce un maschio, ad esempio, si compie il rito di scagliare la punta usata per tagliare il cordone ombelicale contro un albero: così il bambino potrà diventare un buon cacciatore. Ogni membro della comunità possiede una conoscenza particolareggiata dell'ambiente in cui vive; non solo sa muoversi nella difficile foresta tropicale, sa utilizzare all'occorrenza le risorse offerte da un mondo ricco ma infido. Harold C. Coneklin, un etnologo vissuto tra il 1953 e il 1957 presso gli Hanunòo ha raccontato significativi episodi al riguardo. Nell'attraversare la foresta in compagnia di indigeni rimaneva sempre colpito dall'abilità e dalla sicurezza con cui essi erano in grado di cogliere particolari nell'intrico della vegetazione che invece sfuggivano a lui. Durante il cammino accadeva che un indigeno, si fermasse improvvisamente perché aveva scorto tra le altre erbe la pianticella adatta a preparare una pozione o un decotto medicamentoso, l'orchidea seminascosta utile per combattere i parassiti delle colture, la noce di areca caduta per terra, il pezzo di canna da zucchero da masticare e così via. Spesso gran parte del viaggio trascorreva in conversazioni sui mutamenti avvenuti nell'ambiente naturale nel corso degli ultimi anni. Nella nostra civiltà anche un adulto, se non è un botanico, ben difficilmente sa dare un nome a tutte le piante che può incontrare durante una gita in campagna, abilità che invece presso gli Hanunòo, appartengono al patrimonio culturale anche di un bambino. Gli Hanunòo non conoscono solo quegli aspetti del loro ambiente che possono utilizzare direttamente: il mondo che li circonda è per loro, come per noi, oggetto di pensiero e di attenta riflessione. Come noi, essi classificano gli animali e le piante e li raggruppano secondo una logica basata sulle somiglianze. Anche se queste classificazioni differiscono da quelle scientifiche i procedimenti intellettuali e i metodi di osservazione presentano livelli di precisione e complessità non inferiori. Gli Hanunòo dividono il loro universo botanico in 1800 tipi, mentre i botanici classificano la stessa flora in non più di 1300 specie diverse. Gli Hanunòo prendono in considerazione caratteristiche particolari della pianta, come il colore, l'habitat, la forma la dimensione, il sesso, il ritmo di sviluppo, l'epoca della crescita, il sapore, l'odore, la forma della foglia. Tengono conto anche dell'ospite abituale, cioè dell'animale che di solito abita la pianta. In base a queste osservazioni compilano lunghi elenchi partendo dalla considerazione che il mondo naturale presenti una continuità ininterrotta di viventi senza cioè partire dalla distinzione che è di solito comune nelle tradizionali classificazioni, tra regno animale e regno vegetale. Per definire una specie usano una serie di contrapposizioni successive dove a un certo punto anche piante e animali vengono usati in opposizione. Dividono l'universo in «esseri che hanno un nome» e «esseri che non possono averlo»; a loro volta «gli essere che hanno un nome» possono essere «animali» o «cose»; tra queste le «piante» possono essere «piante erbacee» o «piante legnose». Ogni classe esclude le altre: la definizione «pianta erbacea» esclude che la pianta di cui si parla sia una «pianta legnosa». All'interno poi di ogni classe si distinguono altri caratteri, ognuno dei quali esclude tutti gli altri. Così, per successive esclusioni si arriva alla specie o alla varietà. A questo livello le classificazioni degli Hanunòo sono abbastanza simili a quelle scientifiche.

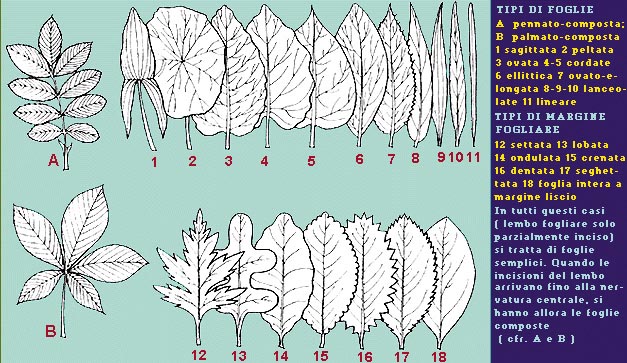

LE PIANTEProcediamo ora con l'analizzare la struttura delle piante.RADICELe funzioni più importanti della radice sono di ancorare la pianta al suolo e di assorbire in continuità acqua e sali. Per questi motivi la radice solitamente si ramifica e può raggiungere uno sviluppo enorme, assai maggiore della parte aerea della pianta. La pianta, svolgendo i processi fotosintetici disperde una grande quantità d'acqua che deve essere continuamente reintegrata dalle radici. Le radici assorbendo soluzioni saline dal terreno, esercitano una forza, la pressione radicale, che spinge la linfa verso l'alto. L'apparato radicale può essere formato da un fittone, grossa e robusta radice da cui si diramano poche e sottili radici secondarie (come la carota) oppure nel caso delle radici fascicolate, può essere formata da numerosissime radici di uguali dimensioni. La radice può subire molte modificazioni, trasformandosi in un organo ingrossato (tubero) contenente una gran quantità di sostanze di riserva. Nelle foreste tropicali, dove l'umidità atmosferica raggiunge livelli molto alti, le piante producono radici aeree che assorbono l'acqua direttamente dall'aria.FUSTOLa grandezza, la consistenza e la complessiva morfologia dei fusti sono molto varie. Si passa da piante apparentemente prive di fusti, a specie gigantesche con tronchi che raggiungono decine di metri di altezza, ad altre che hanno esili fusti striscianti o contorti tronchi lianosi. Le funzioni più importanti del fusto sono quella di trasporto dell'acqua e dei sali minerali alle foglie e di distribuzione a tutta la pianta della linfa elaborata proveniente dalla chioma. Il trasporto di questi liquidi avviene per mezzo di particolari tessuti conduttori che sono molto complessi nelle piante più evolute. Sul fusto in corrispondenza dei nodi sono inserite le foglie. All'estremità dei rami e all'ascella delle foglie si trovano le gemme, solitamente protette con squame di rivestimento. Dalle gemme si formano in primavera, nuovi rami e nuove foglie. Il fusto può subire modificazioni per cambiamento di ambiente o di funzione. Ad esempio le piante succulente che hanno trasformato le foglie in spine per ridurre la traspirazione, hanno sviluppato un fusto verde che svolge funzione fotosintetica. I fusti di molte piante, come la vite, presentano organi capaci di consentire l'attacco a sostegni, come i cirri e i viticci.FOGLIALe funzioni della foglia consistono nella fotosintesi e nella traspirazione. Generalmente la foglia si presenta verde per la presenza nei tessuti di cloroplasti che contengono la clorofilla. Nella foglia si possono distinguere tre parti: la guaina, il picciolo e la lamina. La guaina aderisce al fusto e lo avvolge più o meno completamente con la funzione di rafforzarlo (come nelle graminacee), oppure protegge le gemme. Il picciolo, anatomicamente simile ad un ramo, sostiene e collega la lamina al resto della pianta. Se il picciolo manca la foglia si dice sessile. Alla base del picciolo a volte ci sono due piccole lamine dette stipole. La lamina è costituita da un'epidermide che circonda un tessuto interno (mesofillo) specializzato nella fotosintesi. Il mesofillo è formato da due tipi di cellule che possiedono diversa capacità fotosintetica; le cellule della parte superiore sono organizzate in un tessuto a palizzata e possiedono un elevato numero di cloroplasti che conferiscono alla pagina superiore della foglia un intenso colore verde. Nella pagina inferiore della foglia invece il tessuto appare lacunoso, con scarso numero di cloroplasti; il colore verde è assai meno intenso. Il tessuto lacunoso è caratterizzato dalla presenza delle nervature, che trasportano acqua ed elementi nutritivi, e dalle camere stomatiche in corrispondenza degli stomi, aperture che servono alla traspirazione della pianta. Le foglie si originano dalle gemme durante la stagione primaverile. In alcune specie di piante le foglie seccano e cadono nell'autunno dello stesso anno in cui si sono formate; le piante sempreverdi invece conservano le foglie anche durante il periodo invernale e possono vivere anche due o tre anni. Le foglie presentano una grande varietà di forme e di strutture in relazione soprattutto alla disponibilità di luce e di acqua. A volte le foglie assumono funzioni diverse da quelle fondamentali. Così, ad esempio, nelle piante carnivore, le foglie sono modificate in organi adatti alla cattura e alla digestione di piccoli animali (insetti, crostacei, ecc.) che forniscono un alimento ricco di azoto.

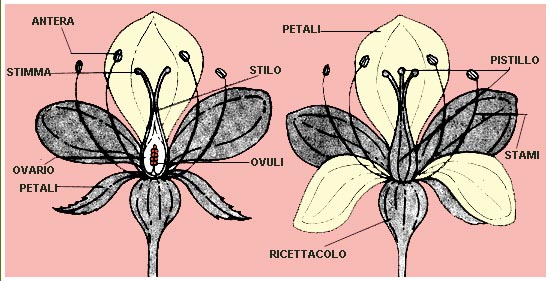

FIOREIl fiore è una struttura particolare interpretabile come una gemma trasformata in cui le foglie hanno subito una serie di diversificazioni. In un fiore tipico l'involucro più esterno è dato dai sepali che richiamano ancora chiaramente la struttura di una foglia. Internamente vi è l'involucro formato dai petali ed ancora più internamente si trovano il complesso maschile degli stami e l'insieme femminile dei pistilli che costituiscono la parte indispensabile alla riproduzione sessuale. I petali sono solitamente colorati per attirare gli insetti che così diventano gli inconsapevoli trasportatori di polline dagli stami di un fiore agli ovari dei pistilli di un altro fiore. I fiori possono essere ermafroditi quando contengono stami e pistilli, oppure unisessuali quando possiedono solo gli stami (fiori maschili) o solo i pistilli (fiori femminili). I fiori maschili e femminili possono essere presenti contemporaneamente sulla stessa pianta, specie che allora si dice monoica (dal greco mónos = «uno» e òikos = «casa»), oppure trovarsi su piante diverse, specie dioica. I fiori sono spesso riuniti in gruppi più o meno numerosi nelle infiorescenze che sono di vario tipo a seconda delle ramificazioni degli assi portanti i fiori.

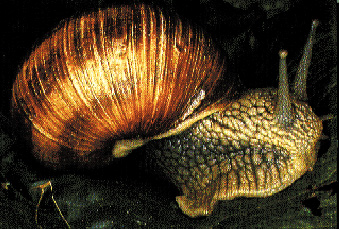

SEMELa produzione di frutti e di semi in tutte le piante non è solo il mezzo con cui esse assicurano la sopravvivenza alla propria specie: è anche il modo con cui affermano la conquista di un nuovo territorio. Il seme si forma, dopo la fecondazione, a spese dei tessuti dell'ovulo. Nella parte più interna si trova l'embrione, che è la fase giovanile della nuova pianta. L'embrione è circondato da un tessuto di nutrimento, l'endosperma primario, che lo alimenta nei primi giorni della germinazione fino a che, con l'emissione delle prime foglie, la nuova pianta diventa autonoma in quanto capace di fotosintesi. I tegumenti del seme, per lo più membranosi o coriacei, possono lignificare. Questa protezione permette al seme di resistere ai fattori ambientali avversi in attesa di condizioni favorevoli per germinare. La germinazione inizia con la rottura dei tegumenti e la fuoriuscita della radichetta, a cui segue l'uscita della gemma apicale. Nella gemma apicale si differenziano rami e foglie; l'apice radicale si allunga e così la piantina assume la forma caratteristica della specie. La radichetta mostra subito un chiaro geotropismo positivo, tende cioè ad affondare nel terreno; il germoglio ha invece un geotropismo negativo grazie al quale si raddrizza.FRUTTOAvvenuta la fecondazione e iniziata la trasformazione degli ovuli in semi, l'ovario si modifica profondamente e diventa un frutto. Si distinguono frutti veri e frutti falsi: mentre i primi sono generati dalla trasformazione del solo ovario, nei secondi concorrono anche altre parti del fiore alla formazione del frutto. I frutti si classificano in carnosi e secchi: quelli secchi possono essere deiscenti se si aprono spontaneamente alla maturazione per lasciare uscire i semi e indeiscenti nel caso contrario. Si hanno inoltre frutti semplici se provengono da un unico pistillo e composti se originati da più pistilli. Il frutto provvede alla disseminazione, cioè alla diffusione dei semi. Questa può avvenire con l'intervento di animali, del vento, dell'acqua. I primi sono quelli appetiti dagli animali che se ne cibano e disperdono poi con gli escrementi i semi che non sono stati digeriti perché avvolti da tegumenti resistenti. I frutti trasportati dal vento sono provvisti di ali o piumini in modo da poter percorrere in volo anche lunghe distanze. I frutti trasportati dall'acqua possono galleggiare come, ad esempio, la noce di cocco.GLI ANIMALIEcco una panoramica sulle varie specie animali.ANELLIDISono riconoscibili per il corpo cilindrico o leggermente appiattito, munito esternamente di solchi ad anello (da cui il nome). Hanno origini antichissime e probabilmente hanno antenati in comune con gli artropodi e i molluschi. Vivono in ambienti assai diversi: dal mare alle acque dolci, dalla vegetazione al terreno. Possono misurare da alcuni metri a pochi millimetri e il loro aspetto può essere diversissimo; generalmente le specie terrestri o di acqua dolce hanno lunghezza e colori molto modesti, mentre quelle marine possono avere colorazioni vivacissime. Il corpo presenta simmetria bilaterale, è cioè simmetrico nei confronti di un piano che lo tagli a metà nel senso della lunghezza. Il corpo degli anellidi è diviso in specie di camere, dette metameri, contenenti ognuna coppie di organi ed è attraversato in lunghezza dal tubo intestinale, dai vasi sanguigni e da cordoni nervosi. Esternamente gli anellidi sono rivestiti da una cuticola piuttosto sottile che ricopre un'epidermide ricca di ghiandole. L'apparato circolatorio è costituito da un vaso sanguigno dorsale e da uno centrale che si uniscono in ogni metamero per mezzo di anse. Il sistema nervoso è relativamente complesso e comprende un cervello, situato nel primo segmento, ed una catena nervosa ventrale oltre a gangli in ogni metamero. La respirazione, o meglio gli scambi gassosi, possono avvenire per mezzo del tegumento o di un apparato simile alle branchie dei pesci. L'apparato riproduttore è diverso a seconda delle classi: i policheti hanno sessi separati, gli irudinei e gli oligocheti si accoppiano pur avendo gli organi sessuali di entrambi i sessi (ermafroditi insufficienti). I policheti generano una larva che solo dopo complessa metamorfosi si trasforma in adulto mentre oligocheti e irudinei originano individui subito simili ai genitori.MOLLUSCHISono invertebrati con corpo molle in cui si distingue una parte ventrale, detta piede, che serve per la locomozione, il sacco viscerale e il mantello formato da due pieghe della pelle. Queste rientranze nelle specie aree funzionano come polmoni, in quelle acquatiche contengono le branchie. Caratteristica di moltissime specie è la conchiglia secreta dal mantello che può essere più o meno grande, rudimentale, interna. L'apparato boccale può essere adatto a raschiare o possedere robuste mascelle. Il sistema nervoso è costituito da gangli; il sangue è contenuto in vasi. La riproduzione è sessuata. Spesso esiste uno stadio larvale. Le dimensioni dei molluschi sono molto varie: da pochi millimetri ai parecchi metri dei calamari giganti. Le abitudini di vita nella maggior parte delle specie sono legate agli ambienti acquatici. Tra i molluschi terrestri ci sono la lumaca e la chiocciola. I molluschi sono animali antichissimi; comparvero già nel Cambriano, 500 mila anni fa, lasciando tracce abbondanti grazie alla conchiglia che fossilizza facilmente. Nella classificazione si distinguono 5 classi. Le più note sono i gasteropodi, con conchiglia in un solo pezzo a forma di spirale; i lamellibranchi, con conchiglia a due valve (sono chiamate anche bivalvi); i cefalopodi, privi di conchiglia, con tentacoli posti attorno alla bocca.

ARTROPODIÈ una grande divisione del regno animale che comprende numerose classi e più di 1.300.000 specie caratterizzate da appendici articolate (dal greco árthon = «articolazione» epús = «piede»), esoscheletro di chitina, simmetria bilaterale e organizzazione metamerica (gli artropodi cioè hanno corpo diviso in segmenti). Negli adulti i segmenti non sono tutti uguali (come ad esempio accade nei lombrichi), ma riuniti in masse che formano diverse regioni: capo, torace ed addome. In alcuni casi il capo e il torace si fondono assieme (questa massa si chiama allora cefalotorace). Gli artropodi sono animali antichissimi; sono stati ritrovati fossili che risalgono agli inizi dell'Era Paleozoica (500-600 milioni di anni fa). In una prima fase popolarono i mari, poi conquistarono la terra ed infine volarono. Tutti gli artropodi subiscono una metamorfosi più o meno appariscente in quanto lo scheletro esterno rigido non permette l'accrescimento corporeo. Raggiunta una certa dimensione, caratteristica di ogni specie, l'animale subisce una muta; si rompe la cuticola rigida, l'animale esce dall'involucro che viene abbandonato e si ricopre di una nuova cuticola, molle ed elastica, in grado di crescere. Anche questa nuova veste col tempo si indurisce: solo con un'altra muta potrà avvenire un'ulteriore crescita. Le mute sono spesso accompagnate da profonde modifiche di forma ed anche da cambiamenti di modi di vita. L'esoscheletro, benché rigido, permette il movimento in quanto presenta un assottigliamento tra un segmento e l'altro e in corrispondenza degli arti. L'anatomia interna degli artropodi presenta caratteri fondamentali comuni: la bocca è circondata da appendici utili per afferrare e masticare, il sistema circolatorio è aperto (il sangue fluisce anche tra i tessuti), il sistema nervoso è assai complesso e dotato di organi di senso evoluti. Gli occhi degli artropodi possono essere semplici e composti; in quest'ultimo caso possono essere formati anche da migliaia di occhi singoli chiamati ommatidi. I sessi sono in genere separati e spesso tra maschi e femmine esistono differenze anche vistose. Gli artropodi si suddividono in due subphila: i chelicerati e i mandibolati. I primi sono caratterizzati dalla presenza di appendici boccali (cheliceri); vi appartengono le classi dei merostomi, degli aracnidi (ragni e scorpioni) e dei ragni di mare. I secondi hanno apparato boccale con mandibola; vi appartengono quattro classi: chilopodi, diplopodi, insetti, crostacei.ARACNIDIIl corpo degli aracnidi è suddiviso in due parti, il cefalotorace da cui partono quattro paia di zampe e l'addome privo di arti. Attorno alla bocca vi sono due paia di appendici utilizzate per afferrare il cibo (cheliceri o pedipalpi). Gli aracnidi non hanno antenne. L'addome può essere diviso in segmenti e possedere ghiandole velenifere o capaci di secernere fili adatti per formare tele o bozzoli. Possiedono occhi semplici. Si sviluppano da uova (vi sono frequenti casi di viviparità) senza metamorfosi. Gli aracnidi hanno in prevalenza abitudini terrestri; molti sono predatori.INSETTIGli insetti hanno il corpo diviso in capo, torace, addome; a sua volta il torace è diviso in tre segmenti, ciascuno dei quali possiede un paio di arti adatti alla locomozione (gli insetti sono perciò anche detti esapodi). Molti hanno ali impiantate nel secondo e nel terzo segmento toracico. Gli insetti hanno sul capo due antenne che sono sensibilissimi organi di senso. La respirazione avviene per mezzo di trachee, cioè di piccoli tubi che sboccano all'esterno lungo l'addome dell'animale. La riproduzione è sessuata; dalle uova fecondate nasce una larva che può avere anche una vita molto lunga, più di quella dell'insetto adulto, che può variare da pochi giorni a qualche settimana o a qualche anno. La larva si trasforma in ninfa e infine si sviluppa l'insetto adulto, con un processo che si definisce metamorfosi. Le dimensioni degli insetti variano dal mezzo millimetro di certi imenotteri ai 30 cm di alcuni insetti stecco. Alcuni insetti hanno abitudini sociali (formica, ape) mentre altri presentano comportamento solitario. Diversissime sono le abitudini alimentari (vi sono insetti fitofagi, carnivori, onnivori) e di conseguenza esistono modi assai vari di procurarsi il cibo: vi sono, ad esempio, carnivori che inseguono la preda a terra, altri che l'afferrano al volo o nell'acqua, altri ancora che tendono trappole, ecc. La tradizionale classificazione degli insetti in nove classi (coleotteri, ortotteri, emitteri, lepidotteri, neurotteri, imenotteri, ditteri, tisanotteri, atteri) basata soprattutto sull'aspetto esteriore è stata oggi abbandonata. In base alle nuove conoscenze di paleontologia (gli insetti sono antichissimi) si preferisce suddividere gli insetti in due sottoclassi: atterigoti (privi di ali) e pterigoti (con ali, dal grecoptèron = «alato»). Una recente classificazione divide gli insetti in 26 ordini, di cui 3 atterigoti. Il termine metamorfosi in greco significa trasformazione e viene usato per indicare quei processi che portano un animale ad assumere l'aspetto adulto. Nei lepidotteri si hanno tre fasi. La farfalla depone uova dalle quali si sviluppa il bruco. Questo inizia ad emettere un filo e si avvolge nel bozzolo. L'insetto è chiamato crisalide (dal greco chrysós = «oro», che allude al colore dell'insetto). Terminata la trasformazione l'insetto, ormai perfetto, fora il bozzolo ed esce la farfalla.Coleotteri: (da sinistra) un cervo volante e un maggiolino

CROSTACEII crostacei hanno il corpo diviso in due parti principali: cefalotorace e addome. Presentano un rivestimento corporeo incrostato di sali calcarei; hanno due paia di antenne e almeno cinque paia di zampe. Hanno abitudini generalmente acquatiche con respirazione branchiale. Si riproducono per uova con uno sviluppo piuttosto complicato per le profonde metamorfosi. La maggior parte è carnivora. I crostacei hanno dimensioni assai varie; mentre sono molto numerose le specie microscopiche (fanno parte del plancton) vi sono specie che possono superare anche la lunghezza di 1 m, come alcuni gamberi. La classificazione è molto complicata; appartengono ai crostacei gamberi, granchi, aragoste e paguri.

ECHINODERMISono invertebrati a simmetria pentaraggiata, che però è un'acquisizione secondaria, in quanto le forme larvali presentano simmetria bilaterale. Il nome (dal greco ékhinos = «riccio» e dérma = « pelle») significa «dalla pelle spinosa». Gli echinodermi sono caratterizzati dalla presenza di un dermascheletro calareo a volte molto robusto e da un apparato acquifero che si irradia in ogni protuberanza del corpo ed è collegato con i pedicelli ambulacrali, tentacoli che servono all'animale per muoversi, procurarsi il cibo, respirare. Gli echinodermi hanno un sacco per la digestione, non sempre con apertura anale, collegato con la bocca che nelle stelle di mare e nei ricci si trova sul lato appoggiato al fondo marino. La riproduzione è di solito sessuata con fecondazione esterna. Dalle uova nascono larve che si muovono per mezzo di ciglia e fanno parte del plancton. Gli echinodermi vivono nel mare e in maggior parte sono carnivori capaci con il forte apparato boccale di rompere anche le valve di molluschi. Molte specie, come le stelle marine, hanno la capacità di rigenerare parti amputate. Si distinguono 5 classi: crinoidi o gigli di mare, asteroidi o stelle marine, ofiuroidi (stelle serpentine), echinoidi o ricci di mare, oloturoidi o cocomeri marini.AGNATISono i vertebrati più primitivi. Tra le altre caratteristiche presentano bocca priva di mascelle, una sola narice, assenza di arti, respirazione per mezzo di branchie e scheletro cartilagineo. Il corpo, lungo da pochi millimetri fino ad 1 m, è anteriormente più grosso e si assottiglia fino a terminare con una punta ottusa. La pelle è coperta da un sottile strato corneo ed è ricca di ghiandole mucose. La testa presenta una cavità a forma di imbuto col bordo tondo e rivestita da una serie di piccoli rilievi coperti da un astuccio corneo: al fondo si apre la bocca. Negli agnati manca una vera e propria colonna vertebrale sostituita dalla corda dorsale, una massa di cellule rivestita da una guaina fibrosa, sostenuta da parti cartilaginee poste ad intervalli regolari. Appartengono a questa classe le specie dei ciclostomi, di abitudini acquatiche, e gli ostracodermi oggi estinti.PESCISono vertebrati eterotermi con corpo adattato alla vita acquatica. Hanno di solito forma affusolata; al posto degli arti possiedono pinne (che si distinguono in impari: dorsale, anale, caudale e in pari: pettorali, ventrali); respirano per mezzo di branchie, esternamente protette da una lamina ossea (opercolo). Hanno scheletro cartilagineo o osseo; la bocca è di solito fornita di denti che possono trovarsi anche sul palato o sulla lingua. I pesci ossei possiedono una caratteristica vescica natatoria, un organo che dilatandosi o restringendosi permette all'animale di immergersi più o meno in profondità. La circolazione del sangue è semplice: il cuore ha un atrio e un ventricolo. Gli occhi sono posti lateralmente per cui hanno una visione monoculare. I pesci sono in maggioranza ovipari; quelli ossei presentano fecondazione esterna mentre tra quelli cartilaginei si trovano sistemi di fecondazione interna con sviluppo dell'embrione nel corpo materno. I pesci possono deporre un numero elevatissimo di uova (il merluzzo fino a 10 milioni). Gli stadi di sviluppo sono accompagnati a volte da profonde modificazioni come nel caso dell'anguilla o della sogliola che nello stadio di larva presenta simmetria bilaterale. Le dimensioni dei pesci variano da pochi millimetri ai 18 m raggiunti da alcuni squali. La divisione tra pesci di mare e di acqua dolce non è rigida; vi sono specie che possono sopportare variazioni di salinità anche rilevanti e specie capaci addirittura di passare dall'uno all'altro ambiente in diversi momenti della loro esistenza, come l'anguilla o il salmone. Vi sono specie sedentarie e specie migratorie, che si spostano, come si è detto dal mare verso i fiumi o viceversa, o che compiono viaggi all'interno dello stesso ambiente. Il tonno, ad esempio, vive normalmente a grandi profondità, ma nella stagione della riproduzione si sposta in acque più superficiali; l'acciuga si avvicina alle coste quando deve riprodursi. Si distinguono specie litoranee (le più numerose), specie pelagiche (buone nuotatrici) e specie abissali, caratterizzate da colori uniformi, scheletri poco ossificati, elevata pressione interna, organi fosforescenti. Vi sono specie che prediligono acque fresche e ben ossigenate e altre che popolano acque calde e povere di ossigeno; i dipnoi possiedono oltre alle branchie una vescica natatoria che funziona come un polmone e permette la sopravvivenza dell'animale in caso di evaporazione temporanea dell'acqua. Vi sono specie che vivono isolate e altre che presentano tendenze gregarie. La maggior parte ha abitudini predatrici: alcune sono addirittura in grado di divorare prede superiori alla propria, altre si nutrono di plancton. I pesci apparvero circa 350 milioni di anni fa e conobbero un enorme sviluppo nel periodo Devoniano. Le linee evolutive sono assai complesse; alcune specie si sono conservate quasi inalterate fino ai nostri giorni tanto da essere considerate veri «fossili viventi», come è accaduto per il celacantide, creduto estinto e pescato invece nell'Oceano Indiano nel 1938. Una classificazione valida fino al secolo scorso divideva i pesci in 6 ordini: ciclostomi, selaci, olocefali, ganoidi, dipnoi, teleostei. I ciclostomi vennero poi inseriti tra gli agnati e si suddivisero i pesci in due classi: condritti, con scheletro cartilagineo, e osteitti con scheletro osseo. I primi, ulteriormente suddivisi in due sottoclassi, comprendono pesci come gli squali, il gattuccio, la razza; i secondi, assai più numerosi e importanti per l'uomo, sono divisi in due sottoclassi che si dicono attinopterigi (hanno pinne sostenute da raggi) e sarcopterigi (hanno pinne carnose).ANFIBISono vertebrati eterotermi (hanno cioè temperatura del corpo variabile) caratterizzati da una duplice vita, acquatica, nel periodo larvale, e terrestre da adulti. La sistematica è piuttosto complessa; si distinguono tre ordini viventi: urodeli, apodi e anuri. Gli urodeli che comprendono salamandre, protei, tritoni, sono muniti di coda, hanno 4 dita nelle zampe anteriori e 5 nelle posteriori. Normalmente misurano una quindicina di centimetri di cui metà spetta alla coda, ma possono raggiungere anche il metro e mezzo come la salamandra del Giappone. Nella pelle, spesso molto colorata, vi sono ghiandole che secernono sostanze che possono essere irritanti se portate a contatto con mucose delicate. La bocca è dotata di lingua mobile, spesso estroflettibile; i denti sono utilizzati solo per trattenere la preda. La laringe può mancare o essere rudimentale per cui quasi tutti gli urodeli sono incapaci ad emettere suoni. Le differenze tra maschio e femmina non sono spiccate. Dalle uova nascono individui assai diversi dall'animale adulto; le trasformazioni della larva comportano la comparsa degli arti (prima le zampe anteriori, poi le posteriori) e il riassorbimento delle branchie. Alcune specie conducono tutta la loro esistenza nell'acqua dove si muovono agilmente grazie alla forma del corpo e alla potente spinta della coda; per tutte un'umidità molto elevata è condizione indispensabile alla sopravvivenza. Gli urodeli sono attivi anche a temperature basse, preferiscono il buio e vivono anche in caverne o nel terreno senza mai uscire all'aperto. Si trovano anche ad altitudini elevate, come accade per la salamandra nera che vive a 3000 m sulle Alpi. Gli urodeli trascorrono periodi in vita latente (ibernazione o estivazione) quando le condizioni ambientali sono più sfavorevoli. Si nutrono di prede vive (vermi, molluschi, artropodi) e possono digiunare per periodi piuttosto lunghi. Gli apodi, privi di arti, hanno un aspetto vermiforme. Possono raggiungere 1 m di lunghezza; hanno testa quasi conica e muso sporgente; gli occhi sono piccolissimi e spesso ricoperti da pelle. Sono ovipari; depongono le uova in buche scavate nel fango o nel terreno umido, ambiente che rappresenta il loro habitat naturale. Si nutrono di piccoli invertebrati. Sono esclusivamente esotici. Gli anuri sono gli anfibi più diffusi, presenti quasi in ogni ambiente, ad eccezione dei mari, dei poli e delle isole oceaniche. Hanno forma abbastanza simile e dimensioni che possono raggiungere i 30 cm nella rana Golia del Camerum. Alcune specie hanno sul capo appendici variamente conformate ad elmo o a corno. Le zampe anteriori hanno sempre 4 dita. La pelle, estremamente permeabile, è fissata al corpo lungo linee che limitano spazi vuoti tra i tessuti sottostanti dove circola la linfa. Gli anuri, i maschi in particolare, hanno la capacità di emettere suoni, a volte talmente poderosi da ricordare i muggiti di un bue. Tale potenza è ottenuta anche grazie a sacchi vocali pieni d'aria che funzionano come casse di risonanza. L'accoppiamento e la deposizione delle uova avvengono quasi sempre in acqua: il maschio sta sul dorso della femmina e l'abbraccia con le zampe posteriori. La fecondazione delle uova avviene man mano che queste vengono emesse dalla femmina. Per quanto riguarda la cura della prole si hanno casi diversissimi: alcuni generi se ne disinteressano, altri costruiscono nidi o portano con sé le uova e i girini sul dorso (come fa, ad esempio, la pipa americana) o addirittura in bocca, nei sacchi vocali (come nel caso del rinoderma di Darwin). Il numero delle uova è variabile: lo smitillo di Cuba, il più piccolo anuro esistente (11 mm di lunghezza) ne depone uno solo, mentre alcuni bufi arrivano a più di 30.000. Le larve restano nell'acqua da 3 a 5 mesi dove avviene la metamorfosi da girini ad animali completi. Le larve si nutrono di alghe, sostanze animali o vegetali anche putrescenti e di particelle sospese che filtrano grazie alle branchie. Gli adulti si nutrono di qualsiasi animale riescano a sopraffare afferrando la preda con la bocca o invischiandola con la lingua. Gli anuri resistono alle basse temperature ed anche alle alte purché vi sia un'alta percentuale di umidità nell'aria. Quando le condizioni ambientali sono sfavorevoli, passano periodi di inattività, nelle fessure delle rocce, sotto i sassi, sottoterra, nel limo sul fondo degli stagni. Per l'uomo gli anuri sono utili sia per la grande quantità di insetti che distruggono, sia per l'uso che in alcuni paesi se ne fa dal punto di vista alimentare.RETTILICostituiscono una classe di vertebrati che mostra nei confronti degli anfibi un miglior adattamento alla vita terrestre in quanto possono vivere anche in ambienti aridi. Questo è reso possibile dalla presenza di un tegumento corneo, spesso protetto da squame e da scudi, che impedisce la disidratazione del corpo. I rettili si riproducono per mezzo di uova che contengono entro il guscio poroso sostanze di riserva e una serie di membrane tra le quali l'amnios, che delimita una cavità piena di liquido (liquido amniotico) in cui l'embrione è immerso. La presenza dell'uovo amniotico permette ai rettili di non rimanere legati agli ambienti acquatici per la riproduzione, come invece accade per gli anfibi. La presenza di abbondante materiale nutritivo consente all'embrione di raggiungere all'interno dell'uovo uno stadio di sviluppo avanzato. I rettili hanno locomozione più rapida rispetto agli anfibi sia per lo sviluppo degli arti sia per la ossificazione dello scheletro. La respirazione è esclusivamente polmonare. Un limite, nei confronti delle classi più evolute degli uccelli e dei mammiferi, è rappresentato dall'eterotermia, che non consente di regolare la temperatura del corpo ed obbliga questi animali a frequentare ambienti caldi. Nei rettili si distinguono 3 ordini: cheloni, squamati, loricati. I cheloni comprendono le tartarughe acquatiche e terrestri: la loro caratteristica principale è la presenza di un guscio ovale di natura ossea (la parte dorsale è detta carapace, quella ventrale piastrone). Il guscio protettivo ricopre tutto l'animale ad eccezione della testa, del collo, delle zampe e della coda, che però possono essere ritirati all'interno. Depongono uova in buche scavate nel terreno. Gli squamati comprendono la maggior parte dei rettili attualmente viventi. Hanno il corpo rivestito da squame cornee. Si distinguono due sottordini, i sauri e gli ofidi. Ai primi appartengono i rettili chiamati generalmente lucertole (lucertola, geco, camaleonte, iguana), coperti da squame e con arti più o/meno sviluppati. Le mandibole sono fuse anteriormente per cui non possono ingerire grandi prede, come invece è possibile agli ofidi. Le dimensioni non superano il metro. Gli ofidi, cioè i serpenti, mancano di zampe. Hanno dimensioni notevoli: alcuni pitoni possono raggiungere la lunghezza di una decina di metri. Possono provocare la morte delle prede per soffocamento (come il serpente boa) oppure per azione del veleno secreto dalle ghiandole velenifere e inoculato per mezzo dei denti del veleno. Si spostano con ondulazioni orizzontali e verticali facendo leva con le squame sulle asperità del terreno. Gli ofidi sono generalmente ovipari con alcuni casi di viviparità. I loricati costituiscono l'ordine più evoluto dei rettili poiché possiedono alcuni caratteri anatomici e fisiologici propri degli uccelli e da mammiferi, come la circolazione doppia e completa. Hanno cavità nasale separata da quella boccale, ciò che facilita la respirazione quando l'animale ha la bocca sott'acqua. Il corpo è rivestito di piastre ossee e le dimensioni possono raggiungere diversi metri. I loricati sono animali in gran parte acquatici, ben adattati al nuoto, ma lenti sulla terraferma. Comprendono i coccodrilli, gli alligatori, i caimani, i gaviali.

UCCELLISono vertebrati omeotermi (con temperatura del corpo costante), dotati di becco di ali e rivestiti di piumaggio. Hanno circolazione sanguigna doppia e completa; sono ovipari. Lo scheletro è formato da ossa rese leggere dalla presenza di cavità piene d'aria; lo sterno è quasi sempre carenato. Mandibola e mascella sono rivestite da guaine cornee che formano il becco, assai diverso in relazione alle abitudini alimentari (in generale un becco corto e tozzo è tipico di specie granivore, uno lungo e appuntito di quelle insettivore o abituate a cibarsi di pesci, uno adunco e robusto di quelle rapaci e carnivore, ecc.). Il becco degli uccelli attuali è privo di dentatura che invece era presente in specie fossili. Il piumaggio è costituito da piume, piuttosto piccole, che formano il rivestimento del corpo e del capo e da penne che sono più robuste e grandi e adempiono a diverse funzioni; ci sono le timoniere, penne della coda disposte a ventaglio, le remiganti e le copritrici sulle ali. Periodicamente il piumaggio viene rinnovato (muta) e in certe stagioni assume tonalità particolari. La muscolatura è sviluppata in rapporto all'abilità nel volo. La laringe è priva di corde vocali; i suoni vengono emessi dalla siringe, un allargamento della trachea o dei bronchi dove esistono membrane in grado di vibrare. Il canto degli uccelli ha particolare importanza durante la stagione degli amori. L'apparato digerente di molte specie presenta una dilatazione (ingluvie) che serve a contenere temporaneamente il cibo. Oltre allo stomaco esiste una secondo sacco (ventriglio) dalle pareti assai resistenti dove vengono triturate le sostanze più dure. L'intestino termina con la cloaca, un'apertura unica da cui sono espulse urina e feci. I sensi della vista e dell'udito sono particolarmente sviluppati. Gli occhi sono provvisti di palpebre, l'inferiore mobile e la superiore fissa. Il foro uditivo è privo di padiglione auricolare. La riproduzione è legata ai ritmi stagionali. Quasi tutti gli uccelli costruiscono nidi, vari per forma, grandezza, materiali usati, posizione (su terreno, su alberi, su rocce, su edifici, ecc.). L'accoppiamento avviene per contatto; solo in qualche specie il maschio è dotato di pene. Tutti gli uccelli depongono uova che vengono covate per periodi più o meno lunghi. In alcune specie i piccoli sono capaci di badare a se stessi appena usciti dall'uovo (paperi, pulcini), mentre in altre il piccolo ha bisogno di continue cure e non è in grado di lasciare il nido. Gli uccelli hanno taglie assai diverse, dal grande struzzo al minuscolo colibrì. Popolano tutti gli ambienti presentando particolari adattamenti: piedi palmati nelle specie acquatiche, disposizione delle dita a coppia contrapposta nelle specie arboricole, zampe alte nelle specie palustri, ecc. Molte specie hanno abitudini migratorie, altre sono stanziali. Gli uccelli derivano certamente dai rettili; comparsi durante l'Era Cenozoica hanno lasciato tracce fossili, come quella famosa, dell'Archeopteryx Lithographica che risale a 140 milioni di anni fa e che costituisce un interessante esempio di forma intermedia tra rettili (ha una robusta dentatura) e uccelli (ha il corpo ricoperto di piume). La classificazione degli uccelli è stata recentemente ritoccata; tradizionalmente venivano individuati ordini come corridori, trampolieri, rapaci, ecc., basandosi solo sulle caratteristiche delle zampe e del becco. Oggi si preferisce distinguere due sottoclassi: i saururi a cui appartiene solo il genere fossile degli Archeopteryx e gli ornituri suddivisi in 28 ordini. Quattro di questi comprendono poche specie caratterizzate dalla grande statura e dalla inabilità al volo. Si tratta di uccelli corridori, con lo sterno non carenato, come struzzi e casuari. Un altro ordine, a cui appartiene il pinguino, comprende specie non adatte al volo, che però hanno elaborato un adattamento alla vita acquatica e alle necessità del nuoto. I rimanenti 23 ordini comprendono uccelli con lo sterno carenato; tra i più noti ricordiamo i procellariformi (albatros), i pellicaniformi (pellicano), i falconiformi (aquila), i ciconiformi (colombo), i passeriformi (passero). Mentre alcuni ordini sono rappresentati da poche specie, altre ne comprendono molte: da soli i passeriformi comprendono i 3/5 degli uccelli. Notevole è l'importanza economica degli uccelli, allevati, addomesticati e cacciati fin dai tempi preistorici sia per l'utilizzazione della carne sia per le piume. L'avicoltura permette di utilizzare carni e uova di specie addomesticate come gallo, tacchino, faraona, colombo, oca e anitra. L'allevamento riguarda anche specie addomesticate per la bellezza della livrea o per il canto. Di notevole rilievo economico è la raccolta del guano, sostanza fertilizzante ricca di azoto, potassio e fosforo originata dagli escrementi di uccelli marini e abbondante lungo le coste del Sud America.MAMMIFERISono comparsi all'inizio dell'Era Mesozoica, circa 200 milioni di anni fa, all'epoca dei grandi rettili. Allora i mammiferi erano di proporzioni modeste ed erano probabilmente insettivori. Poi cominciarono a differenziarsi, alcuni raggiunsero grandi dimensioni, l'alimentazione si diversificò e furono conquistati tutti gli ambienti. Nonostante le evidenti differenze tra un pipistrello, una balena o un elefante, i mammiferi hanno una serie di caratteri fondamentali in comune: primo fra tutti il possesso, nelle femmine, di mammelle funzionali. Il nome di questa classe di animali, che significa portatori di mammelle, fu scelto dal naturalista svedese Carlo Linneo (1707-1778). I mammiferi sono provvisti di pelo, hanno temperatura corporea indipendente dall'ambiente, respirano con polmoni, hanno uno scheletro con ossa compatte, hanno sistema circolatorio doppio e completo. La classificazione delle specie ha subito qualche rimaneggiamento negli ultimi anni; sono comunemente ripartiti in monotremi, marsupiali, insettivori, chirotteri, sdentati, carnivori, roditori, lagomorfi, primati, artiodattili, perissodattili, proboscidati, cetacei, sirenidi.MONOTREMISono i più primitivi tra i mammiferi; caso unico, si riproducono per mezzo di uova, membranose e molto piccole (circa 2 cm). Dopo il periodo di incubazione, in un nido (come accade per l'ornitorinco) o in una tasca simile a quella dei marsupiali (come per l'echidna), nascono piccoli totalmente incapaci che vengono nutriti col latte materno. Poiché le mammelle dei monotremi sono prive di capezzolo, il latte fuoriesce e scivola lungo i peli ai quali il piccolo si attacca per riuscire a succhiarlo. Sono animali omeotermi, ma la loro temperatura corporea può oscillare di alcuni gradi in rapporto a quella esterna.MARSUPIALIQuest'ordine è caratterizzato dalla borsa ventrale (marsupio) in cui i piccoli raggiungono la maturità. I marsupiali hanno infatti una gestazione molto breve e i figli sono partoriti ancora allo stato di embrione ed hanno dimensioni ridottissime (da 1 a pochi centimetri a seconda della specie); per questo vengono collocati nel marsupio materno dove si trovano i capezzoli. Poiché gli embrioni non sono in grado di succhiare, il capezzolo si dilata e riempie tutta la bocca dei piccoli che, una volta attaccati, non sono più in grado di staccarsi se non a sviluppo completo. L'apparato respiratorio, indipendente da quello digerente, permette ai piccoli di respirare tranquillamente col naso. I più noti rappresentanti sono l'opossum, i topi marsupiali, il lupo di Tasmania, la talpa marsupiale, il koala, i canguri. Dall'elenco di questi nomi è evidente come l'evoluzione dei marsupiali abbia seguito linee simili a quelle dei mammiferi. Ciò è accaduto soprattutto a causa dell'isolamento in cui questo ordine si è venuto a trovare, in particolare in Australia, dove i marsupiali si sono insediati in tutti gli ambienti normalmente occupati dai mammiferi terricoli. In queste condizioni si sono evolute anche specie uniche, come i grandi erbivori (canguri) che hanno sviluppato un particolare tipo di locomozione, diverso da quello assunto da altri erbivori come i cavalli.Un koala nel suo habitat naturale

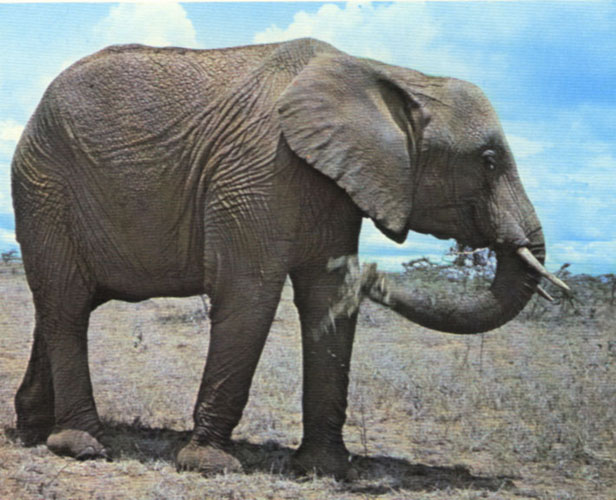

INSETTIVORIÈ un ordine di difficile definizione in base ai caratteri esterni; ne fanno parte animali assai diversi come ricci, toporagni e talpe. Sono diffusi in tutto il mondo ad eccezione dell'Australia. Le specie europee hanno in comune un muso appuntito e più o meno tronco, arti muniti di cinque dita e dimensioni piuttosto ridotte (fanno parte di quest'ordine i più piccoli mammiferi). Hanno di solito abitudini notturne, ma conducono vita assai diversa: alcuni sono specializzati nello scavo, altri nel salto altri ancora sono ottimi nuotatori, altri infine sono arboricoli. Quelli che vivono in climi freddi vanno in letargo durante l'inverno. Tutti sono molto prolifici; possono avere fino a 16 figli per parto.CHIROTTERI O PIPISTRELLIA differenza di altri mammiferi che riescono a volare planando e che quindi devono prendere terra o aggrapparsi a qualcosa dopo pochi metri di volo, i pipistrelli sono realmente in grado di volare. Ciò è possibile grazie a particolari adattamenti: scheletro estremamente leggero, ossa lunghe sottilissime, membrana alare tesa tra le dita degli arti anteriori, posteriori e la coda. Il volo dei pipistrelli appare diverso da quello degli uccelli perché non può essere librato. Esistono pipistrelli stanziali e migratori; quelli europei durante l'inverno cadono in letargo per un periodo variabile a seconda della zona in cui vivono. Una delle caratteristiche più note dei pipistrelli è la capacità di orientarsi al buio per mezzo di ultrasuoni che l'animale emette frequentemente (50-60 volte al secondo) quando si trova vicino ad ostacoli; questi ultrasuoni vengono riflessi dai corpi solidi (anche molto piccoli, come i fili della luce) e captati dall'orecchio. Nonostante la cattiva fama, la maggior parte dei pipistrelli è utile perché distrugge enormi quantità di insetti. Nelle zone tropicali alcune specie favoriscono l'impollinazione. Possono essere considerate dannose le poche specie che si cibano di frutta o quelle, limitatissime, che si nutrono del sangue di animali di grossa taglia.SDENTATIMigliaia di anni fa in Argentina vivevano ancora i colossi di quest'ordine, lunghi fino a 7 m, pelosi o coperti di corazze. Oggi sopravvivono specie più piccole. Il loro nome deriva dal fatto che la dentatura può mancare completamente o essere costituita da una serie di denti tutti uguali fra loro e simili a molari, senza smalto e non preceduti da dentatura da latte. Gli sdentati hanno forme piuttosto tozze, sono plantigradi, con dita fornite di grosse unghie. Hanno aspetto assai diverso tra loro; ne fanno parte formichieri, bradipi, armadilli.RODITORISono mammiferi caratterizzati dalla presenza di denti incisivi (a volte anche molari) notevolmente sviluppati, a crescita continua che vengono usati per compiere diversi tipi di lavoro: tagliare, frantumare, rosicchiare, ecc. Questi particolari denti hanno forma di scalpello e sono rivestiti di smalto solo sulla faccia anteriore. Fanno parte dei roditori più di 300 generi di forme, dimensioni, abitudini molto diverse. Vi sono animali diurni e notturni, dai movimenti rapidi e lenti, solitari e gregari. Alcuni hanno una pelliccia pregiata (Chinchilla), altri sono ricoperti di lunghi aculei (istrice). Alcuni vivono sul terreno, altri sugli alberi, altri ancora vicino all'acqua. Ce ne sono di sempre attivi ed altri che invece cadono in letargo. Proprio per la grande adattabilità i roditori sono diffusi in tutto il mondo e in qualsiasi ambiente. I roditori possono essere considerati dannosi per l'economia umana perché provocano ingenti danni alle riserve di cibo (basti pensare a quelli provocati dalle diverse specie di ratti e di arvicole). Questi animali rappresentano però un'immensa riserva di cibo per la maggior parte dei vertebrati carnivori, dei rapaci e di molti serpenti. Fanno parte di quest'ordine: castori, ghiri, lemming, marmotte, scoiattoli, criceti e tutti quegli animali definiti normalmente topi e ratti.CARNIVORISono mammiferi di grossa taglia dotati di denti in grado di lacerare la carne. Vi sono tuttavia differenze notevoli per quanto riguarda l'alimentazione: non tutti i carnivori si nutrono solo di carne; alcuni utilizzano anche vegetali, insetti o piccoli invertebrati. Hanno aspetto e dimensioni assai diverse; nessuno di loro trascorre periodi di letargo anche se alcuni hanno momenti di riposo durante l'anno. Sono diffusi in tutto il mondo e possono essere considerati utili per l'uomo in quanto forniscono materiale alimentare e industriale; vi sono poi carnivori, come i cani e i gatti, che da secoli accompagnano la vita dell'uomo. Le principali famiglie di carnivori sono: canidi, ursidi, procionidi, mustelidi, viverridi, ienidi, felini, otaridi, odobenidi (trichechi) e focidi.LAGOMORFIHanno incisivi particolarmente sviluppati e a crescita continua come i roditori, ma, a differenza di questi ultimi, possiedono, dietro ai due incisivi, altri due incisivi più piccoli a forma di scalpello. Questi denti sono visibili anche a bocca chiusa grazie alla tipica divisione del labbro superiore (labbro leporino). Fanno parte di quest'ordine le lepri e i conigli.ARTIODATTILIIl nome significa dita in numero pari, infatti gli animali che appartengono a quest'ordine hanno sempre 2 o 4 dita. Manca sempre il primo dito, mentre il secondo e il quinto possono mancare o essere ridotti: l'unghia, molto robusta, fascia l'ultima falange del terzo e quarto dito formando il caratteristico zoccolo. La dentatura è variamente costituita ed in relazione ad essa si ha una diversa anatomia dello stomaco che può essere semplice o suddiviso nelle sezioni tipiche del sottordine dei ruminanti. Le forme selvatiche degli artiodattili sono diffuse in tutto il mondo ad eccezione dell'Australia e della Nuova Zelanda, mentre le forme domestiche sono state introdotte ovunque. I sottordini comprendono: i suiformi, i tilopodi e i ruminanti. I primi non sono ruminanti; vi appartengono maiali, pecari e ippopotami. I secondi sono ruminanti con lo stomaco diviso in tre cavità, invece che nelle tipiche quattro (manca l'omaso); vi appartiene la famiglia dei camelidi. I ruminanti presentano la caratteristica divisione dello stomaco in quattro parti: omaso, abomaso, rumine e reticolo che permette l'immagazzinamento del cibo per una successiva masticazione. Appartengono a questo sottordine le famiglie dei cervidi (daino, alce, renna, caribù, capriolo, cervo), dei giraffidi, degli antilocapriodi, dei bovidi (bovini, antilope, bisonte, gnu, gazzella, camoscio, pecora, stambecco, ecc.).PERISSODATTILISono mammiferi con dita dispari. Mancano infatti del primo e del quinto dito; il peso del corpo viene a gravare quasi esclusivamente sul terzo, più sviluppato degli altri. I perissodattili hanno stomaco semplice; caratteristica è la mancanza della cistifellea. Si dividono in rinocerontidi, tapiridi ed equidi (asino, cavallo).PROBOSCIDATICaratteristica in quest'ordine è la conformazione del muso: il labbro superiore e il naso si fondono insieme e formano la proboscide con all'estremità le narici. Il cranio di questi animali è molto grande; dovrebbe essere pesantissimo, mentre le ossa, suddivise internamente in cellette piene d'aria, danno un notevole effetto di alleggerimento. I due incisivi superiori hanno crescita continua e costituiscono le zanne. Il valore commerciale delle zanne (ragione che ha spinto a una caccia accanita di questi animali) è aumentato dal fatto che, a differenza dei normali denti, sono formate interamente di avorio. Le zanne non servono alla masticazione, ma come strumento di lavoro e di difesa; la dentatura è costituita da quattro molari che si consumano rapidamente e che quando sono logorati vengono sostituiti da altri quattro uguali. La pelle dei proboscidati è spessa, ma molto sensibile perché ricca di terminazioni nervose. Olfatto e udito sono particolarmente sviluppati. Le specie estinte sono numerose (il mammuth, ad esempio), mentre quelle esistenti sono due: l'elefante indiano e quello africano.Esemplare di elefante africano

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9 Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

|